Banque de semences Catégories de semences Une semence contient un embryon différencié (ébauche de racine et de tige, un ou deux cotylédons[1] qui sont des feuilles embryonnaires), des réserves situées dans les cotylédons ou dans des tissus spécialisés (albumen[2] ou périsperme[3] chez les Angiospermes, endosperme[4] chez les Gymnospermes) (Côme, 1970 & 1992). Deux catégories de semences peuvent être considérées (Côme, 1992) : d’une part, des semences orthodoxes à faible teneur en eau, supportant la dessiccation et une conservation au froid, d’autre part, des semences récalcitrantes à la dessiccation, à teneur en eau élevée, ne supportant pas, en général, une conservation au froid.  Photo de noix : La semence du fruit de noyer est récalcitrante et ne peut pas être conservée au froid. Une autre catégorie dite de “ semences intermédiaires ” peut, éventuellement, être prise en compte : les semences supportent une dessiccation et une conservation au froid dans des conditions strictement contrôlées et pour une période plus courte que pour les semences orthodoxes (Hong et al, 1996). Les deux catégories, orthodoxe et récalcitrante, sont importantes car elles sont liées au mode de conservation et à la longévité des semences. Ainsi, les semences orthodoxes peuvent être placées au congélateur de -18°C à -33°C, pour une conservation à long terme, si leur teneur en eau est maintenue la plus basse possible. Au contraire, 15°C est un seuil à ne pas franchir pour conserver, à moyen ou long terme, la majorité des semences récalcitrantes (Cromarty et al, 1990). Si la teneur en eau permet de déterminer la catégories des semences, Hong et al. (1996) ont aussi prouvé les corrélations existant entre ces catégories et le poids ou le volume des semences. En résumé, plus une semence est petite et/ou dense plus la probabilité pour qu’elle soit orthodoxe est élevée. Collecte et stockage Les semences sont collectées soit en milieu naturel, soit dans des parcelles cultivées. Pour ces dernières récoltes, les pieds-mères sont sélectionnés pour que la probabilité d’hybridation inter- et intra-spécifique non contrôlée soit la plus faible possible. La probabilité d’hybridation spontanée inter-générique étant suffisamment faible pour être considérée comme nulle, le critère de sélection est l’absence ou l’éloignement important, sur le site d’une autre espèce du même genre. Cependant, 3 exceptions à cette règle sont prises en compte. La première permet de considérer le risque d’hybridation comme faible quand les pieds d’espèces différentes sont très éloignés sur le même site. Cette exception à la règle générale se justifie d’autant plus pour des espèces entomophiles introduites. En effet, dans ce cas, les insectes ne sont pas spécialisés et chaque pollinisation sera un événement aléatoire et indépendant : si n est le nombre total de taxons sur le site, la probabilité d’hybridation peut être évaluée, en première approximation, à n-2 . La 2ème exception considère qu’il ne peut y avoir d’hybridation entre deux espèces du même genre si les périodes de floraison sont bien distinctes. Enfin, la 3ème exception s’applique quand la pratique a déjà prouvé que les semis de certains taxons conservaient les caractères des pieds-mères. Les semences orthodoxes sont conservées à l’obscurité, dans des boites hermétiques, en présence de gel de silice, à 5°C ou, éventuellement, au congélateur à -18°C ou -33°C. Les semences récalcitrantes sont conservées à l’obscurité, à 15°C. Références bibliographiques Côme D., 1970. Les obstacles à la Germination. Masson & Cie ed., Paris : 162 pp. Côme D., Corbineau F., 1992. Les végétaux et le froid. Dans les semences et le froid, Côme pub., Hermann ed., Paris : 401-461. Cromarty A. S., Ellis R. H., Roberts E.H., 1990. The Design of Seed Storage Facilities for Genetic Conservation. Edition révisée. International Board for Plant Genetic Resources, Rome : 100 pp. Hong T. D., Linington S., Ellis R. H., 1996. Compendium of Information on Seed Storage Behaviour. International Plant Genetic Resources Institute, Rome : sous presse. Young J. A., Young C. G., 1992. Seeds of woody plants in North America. Revised and enlarged edition. Dioscorides Press, Portland : 407 pp. ——————————————————————————– [1] Respectivement, classe des Monocotyledonae et celle des Dicotyledonae. [2] Tissu triploïde issu de la fécondation par un spermatozoïde des deux noyaux accessoires du sac embryonnaire. [3] Tissu diploïde d’origine maternelle, nucelle chargé de réserves [4] Tissu haploïde coenocytique, gamétophyte femelle.

Photo de noix : La semence du fruit de noyer est récalcitrante et ne peut pas être conservée au froid. Une autre catégorie dite de “ semences intermédiaires ” peut, éventuellement, être prise en compte : les semences supportent une dessiccation et une conservation au froid dans des conditions strictement contrôlées et pour une période plus courte que pour les semences orthodoxes (Hong et al, 1996). Les deux catégories, orthodoxe et récalcitrante, sont importantes car elles sont liées au mode de conservation et à la longévité des semences. Ainsi, les semences orthodoxes peuvent être placées au congélateur de -18°C à -33°C, pour une conservation à long terme, si leur teneur en eau est maintenue la plus basse possible. Au contraire, 15°C est un seuil à ne pas franchir pour conserver, à moyen ou long terme, la majorité des semences récalcitrantes (Cromarty et al, 1990). Si la teneur en eau permet de déterminer la catégories des semences, Hong et al. (1996) ont aussi prouvé les corrélations existant entre ces catégories et le poids ou le volume des semences. En résumé, plus une semence est petite et/ou dense plus la probabilité pour qu’elle soit orthodoxe est élevée. Collecte et stockage Les semences sont collectées soit en milieu naturel, soit dans des parcelles cultivées. Pour ces dernières récoltes, les pieds-mères sont sélectionnés pour que la probabilité d’hybridation inter- et intra-spécifique non contrôlée soit la plus faible possible. La probabilité d’hybridation spontanée inter-générique étant suffisamment faible pour être considérée comme nulle, le critère de sélection est l’absence ou l’éloignement important, sur le site d’une autre espèce du même genre. Cependant, 3 exceptions à cette règle sont prises en compte. La première permet de considérer le risque d’hybridation comme faible quand les pieds d’espèces différentes sont très éloignés sur le même site. Cette exception à la règle générale se justifie d’autant plus pour des espèces entomophiles introduites. En effet, dans ce cas, les insectes ne sont pas spécialisés et chaque pollinisation sera un événement aléatoire et indépendant : si n est le nombre total de taxons sur le site, la probabilité d’hybridation peut être évaluée, en première approximation, à n-2 . La 2ème exception considère qu’il ne peut y avoir d’hybridation entre deux espèces du même genre si les périodes de floraison sont bien distinctes. Enfin, la 3ème exception s’applique quand la pratique a déjà prouvé que les semis de certains taxons conservaient les caractères des pieds-mères. Les semences orthodoxes sont conservées à l’obscurité, dans des boites hermétiques, en présence de gel de silice, à 5°C ou, éventuellement, au congélateur à -18°C ou -33°C. Les semences récalcitrantes sont conservées à l’obscurité, à 15°C. Références bibliographiques Côme D., 1970. Les obstacles à la Germination. Masson & Cie ed., Paris : 162 pp. Côme D., Corbineau F., 1992. Les végétaux et le froid. Dans les semences et le froid, Côme pub., Hermann ed., Paris : 401-461. Cromarty A. S., Ellis R. H., Roberts E.H., 1990. The Design of Seed Storage Facilities for Genetic Conservation. Edition révisée. International Board for Plant Genetic Resources, Rome : 100 pp. Hong T. D., Linington S., Ellis R. H., 1996. Compendium of Information on Seed Storage Behaviour. International Plant Genetic Resources Institute, Rome : sous presse. Young J. A., Young C. G., 1992. Seeds of woody plants in North America. Revised and enlarged edition. Dioscorides Press, Portland : 407 pp. ——————————————————————————– [1] Respectivement, classe des Monocotyledonae et celle des Dicotyledonae. [2] Tissu triploïde issu de la fécondation par un spermatozoïde des deux noyaux accessoires du sac embryonnaire. [3] Tissu diploïde d’origine maternelle, nucelle chargé de réserves [4] Tissu haploïde coenocytique, gamétophyte femelle.

Coupe de bois

Information

– Vous recherchez des renseignements en botanique ? – Vous avez une demande spécifique ? – Nous répondrons dans les meilleurs délais. —— – You would like more information – You have a precise request – We will answer as soon as possible ——————————————————————————– – Nous écrire/Contact us

Conventions internationales

Conventions internationales La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe – appelée aussi Convention de Berne – a été adoptée le 19 septembre 1979 à Berne (Suisse) et est entrée en vigueur le 1er juin 1982. Cette Convention a pour objet d’assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leur habitat naturel. La CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora), convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, protège les plantes dont le transport et le commerce sont réglementés et a été ratifiée par la France en 1976. La liste de plantes est régulièrement mise à jour : (i) elle protège des espèces naturelles, non cultivées, (ii) la protection est graduée en fonction des menaces pesant sur les plantes, (iii) à l’entrée aux frontières où la douane peut demander les permis d’importation et/ou d’exportation. En cas d’importation de plantes, outre la législation concernant la protection des espèces, il ne faut pas oublier la réglementation phytosanitaire. Par exemple, il est demandé un certificat phytosanitaire détaillé des plantes importées ; l’importation de certaines étant strictement interdite. La Convention sur la Biodiversité, ratifiée par la France en 1992, reconnaît aux pays la propriété de leurs ressources naturelles et leur droit de réclamer une contrepartie à leur utilisation par d’autres parties. Cette convention n’a pas été ratifiée par les Etats-Unis. L’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature), dresse des listes de plantes menacées au niveau mondial et définit les catégories de menaces pesant sur les plantes. Les listes UICN, même si elles n’ont en elles-mêmes aucune valeur réglementaire ou législative en France, sont importantes car elles servent de base aux listes nationales.

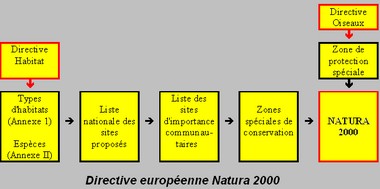

Directives européennes

Directives européennes Les textes fondamentaux sont les Directives Oiseaux et Habitat : – Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages – Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages