Les noms communs des arums sont le gouet ou pied-de-veau pour Arum maculatum. Zantedeschia aethiopica, originaire d’Afrique du Sud, espèce fréquemment plantée dans nos jardins, est aussi communément appelée arum. Arum serait le nom d’origine égyptienne désignant ces plantes. Il aurait été repris par les Grecs (aron) puis les Romains qui nous l’auraient finalement transmis. Les arums sont des espèces vivaces, herbacées, à feuilles sagittées ou hastées. ——-  Feuille de Arum italicum. —– Les arums possèdent l’inflorescence caractéristique des Araceae. Des fleurs réduites, sans périanthe, enfoncées dans un axe charnu. L’inflorescence est nommée spadice. Les fleurs sont unisexuées (mâles ou femelles) ou stériles. Le spadice est entourée d’une bractée, souvent colorée, la spathe. ———

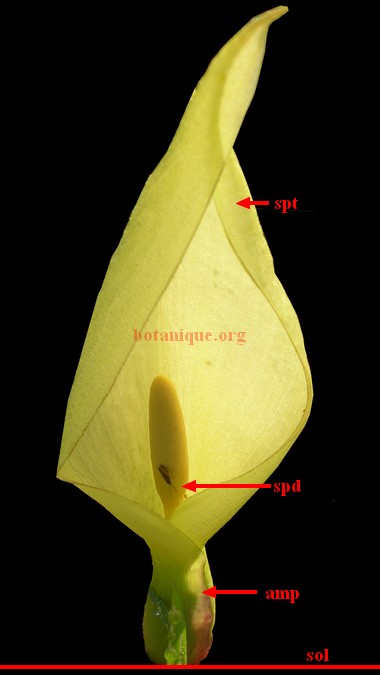

Feuille de Arum italicum. —– Les arums possèdent l’inflorescence caractéristique des Araceae. Des fleurs réduites, sans périanthe, enfoncées dans un axe charnu. L’inflorescence est nommée spadice. Les fleurs sont unisexuées (mâles ou femelles) ou stériles. Le spadice est entourée d’une bractée, souvent colorée, la spathe. ———  Inflorescence de Arum italicum. spt : spathe ; spd : spadice ; amp : ampoule formée par la spathe. ——- La pollinisation chez les arums est très particulière.Les insectes sont attirés par l’odeur du spadice dont, seules les fleurs femelles sont fonctionnelles dans un premier temps (protogynie). Les appendices des fleurs stériles piègent les insectes dans l’ampoule formée par la base de la spathe : ils pollinisent alors les fleurs femelles fertiles. —–

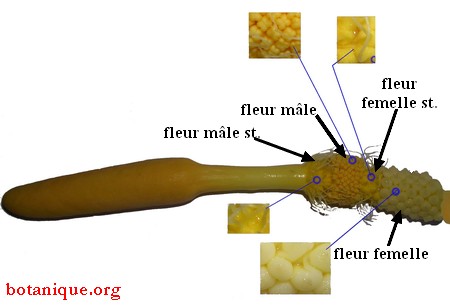

Inflorescence de Arum italicum. spt : spathe ; spd : spadice ; amp : ampoule formée par la spathe. ——- La pollinisation chez les arums est très particulière.Les insectes sont attirés par l’odeur du spadice dont, seules les fleurs femelles sont fonctionnelles dans un premier temps (protogynie). Les appendices des fleurs stériles piègent les insectes dans l’ampoule formée par la base de la spathe : ils pollinisent alors les fleurs femelles fertiles. —–  Disposition des fleurs dans le spadice de Arum italicum. Photographie et légende : Alexandre Bray —— Après cette pollinisation croisée (allopollinisation), les fleurs mâles deviennent fertiles, les appendices des fleurs stériles femelles se flétrissent, les insectes se chargent de pollen. Quand les appendices des fleurs mâles stériles se flétrissent à leur tour, ils peuvent quitter la spathe qui les piégeaient pour polliniser une autre plante. Ce type de pollinisation croisée obtenue par protogynie couplée à un piégeage des insectes se retrouve aussi chez Aristolochia clematitis. Les inflorescences ont les mêmes formes (convergence morphologique) et le même fonctionnement (convergence physiologique) alors que les 2 taxons n’ont aucune parenté (convergence hétéroplastique). Les convergences hétéroplastiques sont fréquentes dans le monde végétal.

Disposition des fleurs dans le spadice de Arum italicum. Photographie et légende : Alexandre Bray —— Après cette pollinisation croisée (allopollinisation), les fleurs mâles deviennent fertiles, les appendices des fleurs stériles femelles se flétrissent, les insectes se chargent de pollen. Quand les appendices des fleurs mâles stériles se flétrissent à leur tour, ils peuvent quitter la spathe qui les piégeaient pour polliniser une autre plante. Ce type de pollinisation croisée obtenue par protogynie couplée à un piégeage des insectes se retrouve aussi chez Aristolochia clematitis. Les inflorescences ont les mêmes formes (convergence morphologique) et le même fonctionnement (convergence physiologique) alors que les 2 taxons n’ont aucune parenté (convergence hétéroplastique). Les convergences hétéroplastiques sont fréquentes dans le monde végétal.

Le safran (Crocus sativus, Iridaceae)

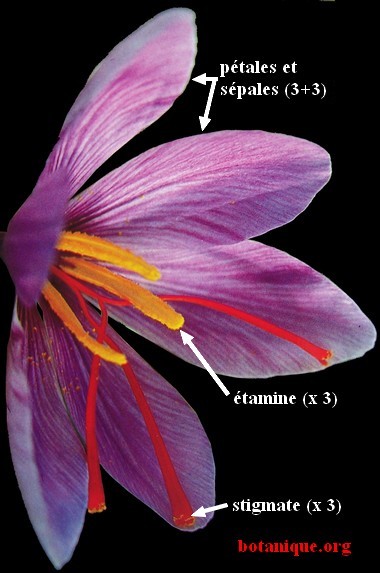

Ses usages ne sont pas uniquement condimentaires. Autrefois, Le safran entrait aussi dans la préparation des encres d’enluminure et servait également à teindre les tissus. On a développé, depuis, des teintures synthétiques. Le safran était également utilisé en pharmacie comme antispasmodique, anesthésiant et chez les Arabes comme aphrodisiaque. Pourquoi cette épice est-elle si chère, plus chère même que la truffe, le caviar ou l’or ? Un kilogramme de safran, en effet, peut valoir entre 3000 et 25000 Euros le kilo ! A noter, toutefois, que 0,4 grammes suffisent pour parfumer une paëlla de six personnes. Qu’est-ce qui justifie ce coût ? Le safran est tiré d’une espèce de crocus à pétales violets (Crocus sativus) qui s’épanouit d’octobre à novembre et qui appartient à la famille des Iridacées (Iridaceae en latin). Chaque fleur porte un style grêle divisé dans le haut en trois branches épaisses et rouges appelées stigmates. —–  Fleur de Crocus sativus —— Les stigmates de Crocus sativus constituent le safran officinal et condimentaire, denrée, comme on l’a souligné, de prix exorbitant mais qui s’explique par le fait qu’il faut près de 140 000 fleurs pour obtenir 5 kilos de stigmates qui se réduisent à un kilo quand ils sont séchés au soleil ou sur un feu de bois. La floraison s’étalant sur six semaines, la cueillette est journalière et se pratique sur des sujets à peine épanouis. Selon un article canadien il faut compter, au moment de la récolte, une vingtaine de personnes par hectare, chacune ramassant, en moyenne, 125 grammes de safran par heure (le style se coupe avec l’ongle du pouce sur l’index). Par mètre carré il faut compter 200 fleurs ! On compte aujourd’hui beaucoup de pays producteurs comme l’Inde, l’Iran, le Cachemire (30 à 40 tonnes par an), le Maroc, l’Espagne, la Tunisie. En France le safran est cultivé dans le Quercy, le Gâtinais. Dans le Loiret, à Boynes, on pourra même assister, en automne, à sa récolte dans la campagne environnante et visiter le musée consacré au ramassage et au traitement de cet or rouge ! Vu son prix élevé il existe de nombreux succédanés comme les fleurons (fleurs tubulées) jaune orangé du Carthamus tinctorius. Gare aux mélanges ! Il est donc conseillé d’acheter des stigmates car les poudres sont souvent frelatées. Contrairement à ce que l’on pourrait croire les vêtements des bouddhistes et des sâdhus indiens sont, la plupart du temps, teints en jaune non pas avec les stigmates de Crocus sativus mais avec le rhizome du curcuma appelé aussi safran des Indes. Dans nos contrées, le crocus ne doit pas être confondu avec le colchique d’automne qui fait partie des Colchicacées (Colchicaceae en latin) et est toxique. Il est pourtant facile de les différencier : le colchique possède 6 étamines contre seulement 3 pour le crocus.

Fleur de Crocus sativus —— Les stigmates de Crocus sativus constituent le safran officinal et condimentaire, denrée, comme on l’a souligné, de prix exorbitant mais qui s’explique par le fait qu’il faut près de 140 000 fleurs pour obtenir 5 kilos de stigmates qui se réduisent à un kilo quand ils sont séchés au soleil ou sur un feu de bois. La floraison s’étalant sur six semaines, la cueillette est journalière et se pratique sur des sujets à peine épanouis. Selon un article canadien il faut compter, au moment de la récolte, une vingtaine de personnes par hectare, chacune ramassant, en moyenne, 125 grammes de safran par heure (le style se coupe avec l’ongle du pouce sur l’index). Par mètre carré il faut compter 200 fleurs ! On compte aujourd’hui beaucoup de pays producteurs comme l’Inde, l’Iran, le Cachemire (30 à 40 tonnes par an), le Maroc, l’Espagne, la Tunisie. En France le safran est cultivé dans le Quercy, le Gâtinais. Dans le Loiret, à Boynes, on pourra même assister, en automne, à sa récolte dans la campagne environnante et visiter le musée consacré au ramassage et au traitement de cet or rouge ! Vu son prix élevé il existe de nombreux succédanés comme les fleurons (fleurs tubulées) jaune orangé du Carthamus tinctorius. Gare aux mélanges ! Il est donc conseillé d’acheter des stigmates car les poudres sont souvent frelatées. Contrairement à ce que l’on pourrait croire les vêtements des bouddhistes et des sâdhus indiens sont, la plupart du temps, teints en jaune non pas avec les stigmates de Crocus sativus mais avec le rhizome du curcuma appelé aussi safran des Indes. Dans nos contrées, le crocus ne doit pas être confondu avec le colchique d’automne qui fait partie des Colchicacées (Colchicaceae en latin) et est toxique. Il est pourtant facile de les différencier : le colchique possède 6 étamines contre seulement 3 pour le crocus.

Jean Bauhin et Gaspard Bauhin

Jean Bauhin, père, est né en août 1511 à Amiens et décéda à Bâle en janvier 1582. Fils de médecin il apprit la chirurgie chez son oncle à Paris. Ayant embrassé la Réforme, la Reine Marguerite de Navarre, sa patiente et sa protectrice, lui conseilla de fuir la France alors qu’il allait être exécuté pour hérésie. Avec sa femme et son fils Jean il gagna Anvers puis Bâle où il devint le médecin des émigrés néerlandais persécutés pour leur foi. Bauhin fut reçu en 1575 comme membre extraordinaire de la faculté de médecine de Bâle. Jean Bauhin, l’aîné, naquit à Bâle en décembre 1541. Comme son père la médecine l’intéressa ; il fit ses études à Bâle, à Tübingen (Allemagne), à Montpellier, à Padoue (Italie) et obtint son diplôme de docteur ce qui lui permit d’exercer à Lyon, où il soigna les pestiférés, puis à Genève.  Lors de son séjour à Tübingen il étudiera la botanique en compagnie de Léonhart Fuchs et à Zurich avec Conrad Gessner. Lors de son passage à Lyon il fera la connaissance de Jacques Daléchamps qui l’aidera dans ses recherches botaniques. Mais pour échapper aux persécutions religieuses il doit quitter la France et se réfugier à nouveau en Suisse. C’est alors qu’il accompagne Conrad Gessner dans ses herborisations en Suisse avant de s’installer à Bâle où il exercera la médecine. En 1570 il est appelé à Montbéliard au titre de médecin personnel du duc de Wurtemberg. Jean Bauhin sera le premier à cultiver la pomme de terre soit deux siècles avant Parmentier (elle avait d’abord été plantée dans le jardin botanique de Bâle et s’était répandue peu à peu dans les cantons de l’ouest de la Suisse pour passer ensuite en Franche-Comté, en Bourgogne et dans le Dauphiné). On lui doit également la création, sur le domaine du Charmontet, d’un jardin botanique pour répondre au besoin d’acclimater et de cultiver les plantes rapportées par les explorateurs. Son ouvrage majeur, qui ne fut publié qu’après sa mort survenue en 1613, est son Historia Plantarum universalis, une compilation et une description systématique du monde végétal. Cet ouvrage décrit plus de 5000 plantes et comporte plus de 3500 illustrations, la plupart empruntées à Fuchs. Il a également fait, avec Andrea Cesalpino (1519 – 1603), une classification des plantes. Gaspard Bauhin est né à Bâle en janvier 1560. Initié à la botanique par son frère aîné Jean et à l’anatomie par son père, il fit des études de médecine à Bâle, Padoue, Bologne, Montpellier, Paris et Tübingen ; elles seront couronnées par un diplôme de docteur en médecine qui lui permettra d’exercer à Bâle en 1581.

Lors de son séjour à Tübingen il étudiera la botanique en compagnie de Léonhart Fuchs et à Zurich avec Conrad Gessner. Lors de son passage à Lyon il fera la connaissance de Jacques Daléchamps qui l’aidera dans ses recherches botaniques. Mais pour échapper aux persécutions religieuses il doit quitter la France et se réfugier à nouveau en Suisse. C’est alors qu’il accompagne Conrad Gessner dans ses herborisations en Suisse avant de s’installer à Bâle où il exercera la médecine. En 1570 il est appelé à Montbéliard au titre de médecin personnel du duc de Wurtemberg. Jean Bauhin sera le premier à cultiver la pomme de terre soit deux siècles avant Parmentier (elle avait d’abord été plantée dans le jardin botanique de Bâle et s’était répandue peu à peu dans les cantons de l’ouest de la Suisse pour passer ensuite en Franche-Comté, en Bourgogne et dans le Dauphiné). On lui doit également la création, sur le domaine du Charmontet, d’un jardin botanique pour répondre au besoin d’acclimater et de cultiver les plantes rapportées par les explorateurs. Son ouvrage majeur, qui ne fut publié qu’après sa mort survenue en 1613, est son Historia Plantarum universalis, une compilation et une description systématique du monde végétal. Cet ouvrage décrit plus de 5000 plantes et comporte plus de 3500 illustrations, la plupart empruntées à Fuchs. Il a également fait, avec Andrea Cesalpino (1519 – 1603), une classification des plantes. Gaspard Bauhin est né à Bâle en janvier 1560. Initié à la botanique par son frère aîné Jean et à l’anatomie par son père, il fit des études de médecine à Bâle, Padoue, Bologne, Montpellier, Paris et Tübingen ; elles seront couronnées par un diplôme de docteur en médecine qui lui permettra d’exercer à Bâle en 1581.  Professeur de grec à l’université de ladite ville en 1582 il y occupera, en 1589, la chaire d’anatomie et celle de botanique nouvellement créée. Ses travaux, dans ce dernier domaine, lui assureront une durable renommée ; son Pinax Theatri Botanici, publié en 1671, inventorie 2700 espèces dont la première description précise de la pomme de terre classée avec justesse dans la famille des Solanacées. Dans un autre ouvrage Bauhin décrit 6000 espèces, fruit de quarante ans d’observation et orné de 400 figures sur bois. Il réalise plusieurs flores des environs de Bâle et met en chantier un grand projet Theatrum Botanicum qui devait compter 12 volumes mais il n’en terminera que trois. Gaspard Bauhin ne se contente pas de reprendre et de commenter les anciens textes : il propose une ébauche de classification, certes imparfaite, mais qui rompt avec le système alphabétique. Il propose un nom court, souvent constitué de deux mots qui préfigurent le système binomial de Linné. Le recensement de nouvelles plantes rendaient d’ailleurs ce classement nécessaire. Il faut savoir que jusqu’alors les plantes étaient réparties en fonction de leur taille, du lieu où elles poussaient ou de leur ressemblance. Gaspard est mort à Bâle en octobre 1624. Comme le souligne un auteur, ces deux illustres frères ont plus fait, à eux seuls pour le progrès de la Botanique, que tous les autres ensemble qui les ont précédés et même suivis jusqu’à Joseph Pitton de Tournefort (1656 – 1708). Ce furent des hommes rares, dont le savoir immense et les solides travaux consacrés à la Botanique, les rendent dignes de l’immortalité qu’ils leur ont acquise. Car tant que cette science naturelle ne tombera pas dans l’oubli, les noms de Jean et Gaspard Bauhin vivront avec elle dans la mémoire des hommes. Ils entreprirent l’un et l’autre d’y joindre une synonymie, c’est à dire une liste exacte des noms que chacune d’elles portait dans tous les auteurs qui les avaient précédés. Ce travail devenait nécessaire pour qu’on pût profiter des observations de chacun d’eux, car sans cela il devenait presque impossible de suivre et démêler chaque plante à travers tant de noms différents. Le genre Bauhinia est caractérisé par des feuilles simples bilobées qui font référence aux deux frères Bauhin unis par la même passion pour la Botanique.

Professeur de grec à l’université de ladite ville en 1582 il y occupera, en 1589, la chaire d’anatomie et celle de botanique nouvellement créée. Ses travaux, dans ce dernier domaine, lui assureront une durable renommée ; son Pinax Theatri Botanici, publié en 1671, inventorie 2700 espèces dont la première description précise de la pomme de terre classée avec justesse dans la famille des Solanacées. Dans un autre ouvrage Bauhin décrit 6000 espèces, fruit de quarante ans d’observation et orné de 400 figures sur bois. Il réalise plusieurs flores des environs de Bâle et met en chantier un grand projet Theatrum Botanicum qui devait compter 12 volumes mais il n’en terminera que trois. Gaspard Bauhin ne se contente pas de reprendre et de commenter les anciens textes : il propose une ébauche de classification, certes imparfaite, mais qui rompt avec le système alphabétique. Il propose un nom court, souvent constitué de deux mots qui préfigurent le système binomial de Linné. Le recensement de nouvelles plantes rendaient d’ailleurs ce classement nécessaire. Il faut savoir que jusqu’alors les plantes étaient réparties en fonction de leur taille, du lieu où elles poussaient ou de leur ressemblance. Gaspard est mort à Bâle en octobre 1624. Comme le souligne un auteur, ces deux illustres frères ont plus fait, à eux seuls pour le progrès de la Botanique, que tous les autres ensemble qui les ont précédés et même suivis jusqu’à Joseph Pitton de Tournefort (1656 – 1708). Ce furent des hommes rares, dont le savoir immense et les solides travaux consacrés à la Botanique, les rendent dignes de l’immortalité qu’ils leur ont acquise. Car tant que cette science naturelle ne tombera pas dans l’oubli, les noms de Jean et Gaspard Bauhin vivront avec elle dans la mémoire des hommes. Ils entreprirent l’un et l’autre d’y joindre une synonymie, c’est à dire une liste exacte des noms que chacune d’elles portait dans tous les auteurs qui les avaient précédés. Ce travail devenait nécessaire pour qu’on pût profiter des observations de chacun d’eux, car sans cela il devenait presque impossible de suivre et démêler chaque plante à travers tant de noms différents. Le genre Bauhinia est caractérisé par des feuilles simples bilobées qui font référence aux deux frères Bauhin unis par la même passion pour la Botanique.  Feuille de Bauhinia madagascariensis Photographie : Jean-Bernard Beaufils

Feuille de Bauhinia madagascariensis Photographie : Jean-Bernard Beaufils  Feuille de bauhinia grimpant (Iguaçu, Brésil, 2005)

Feuille de bauhinia grimpant (Iguaçu, Brésil, 2005)

Distillation des huiles essentielles

Les plantes aromatiques contiennent des essences odorantes enfermées dans la fleur, les racines, les feuilles, les résines des arbres. Ces essences parfumées sont contenues soient dans des cellules sécrétrices spécialisées soit dans des canaux laticifères. Les plantes sont placées sur une grille à l’intérieur d’un alambic. Elles peuvent être initialement préparées : hachage, rabotage des écorces, tri des organes les plus concentrés en essences… L’eau chauffée se transforme en vapeur d’eau qui traverse alors le matériel végétal en entraînant les molécules aromatiques. La vapeur d’eau s’échappe de l’enceinte fermée par un serpentin qui est refroidi soit par l’air soit par de l’eau circulant en sens inverse dans un cylindre contenant le serpentin. La vapeur d’eau se refroidissant se condense en un mélange eau et essences végétales récupéré dans un vase de décantation ou essencier.  Distillation pour l’extraction des essences végétales et l’obtention des huiles essentielles. (1) : l’eau est chauffée sous pression et transformée en vapeur dans la chaudière ; (2) : le matériel végétal est déposé dans le vase à plantes ; (3) : serpentin baignant dans un liquide réfrigérant pour la condensation du distillat ; (4) : les huiles essentielles sont séparées de l’eau plus dense qu’elles. La séparation eau et essences végétales s’effectue par simple différence de densité, ces dernières étant plus légères que l’eau. Les huiles essentielles peuvent ensuite être raffinées et les différentes molécules séparées par distillation sous vide. Les solutions obtenues sont alors pures ou pratiquement pures. Ce procédé est toujours utilisé à Grasse pour distiller la lavande, la sauge, le basilic. Pour obtenir un kilo d’essence pure, il faudra distiller : entre 4000 kg et 10000kg de pétales de roses, 1000 kg de fleurs d’oranger, 600 kg de géranium, 500 kg de fleurs de camomille, 330 kg de feuilles de patchouli ou 125 à 175 kg de lavande.

Distillation pour l’extraction des essences végétales et l’obtention des huiles essentielles. (1) : l’eau est chauffée sous pression et transformée en vapeur dans la chaudière ; (2) : le matériel végétal est déposé dans le vase à plantes ; (3) : serpentin baignant dans un liquide réfrigérant pour la condensation du distillat ; (4) : les huiles essentielles sont séparées de l’eau plus dense qu’elles. La séparation eau et essences végétales s’effectue par simple différence de densité, ces dernières étant plus légères que l’eau. Les huiles essentielles peuvent ensuite être raffinées et les différentes molécules séparées par distillation sous vide. Les solutions obtenues sont alors pures ou pratiquement pures. Ce procédé est toujours utilisé à Grasse pour distiller la lavande, la sauge, le basilic. Pour obtenir un kilo d’essence pure, il faudra distiller : entre 4000 kg et 10000kg de pétales de roses, 1000 kg de fleurs d’oranger, 600 kg de géranium, 500 kg de fleurs de camomille, 330 kg de feuilles de patchouli ou 125 à 175 kg de lavande.